大腸疾患

大腸がんの治療

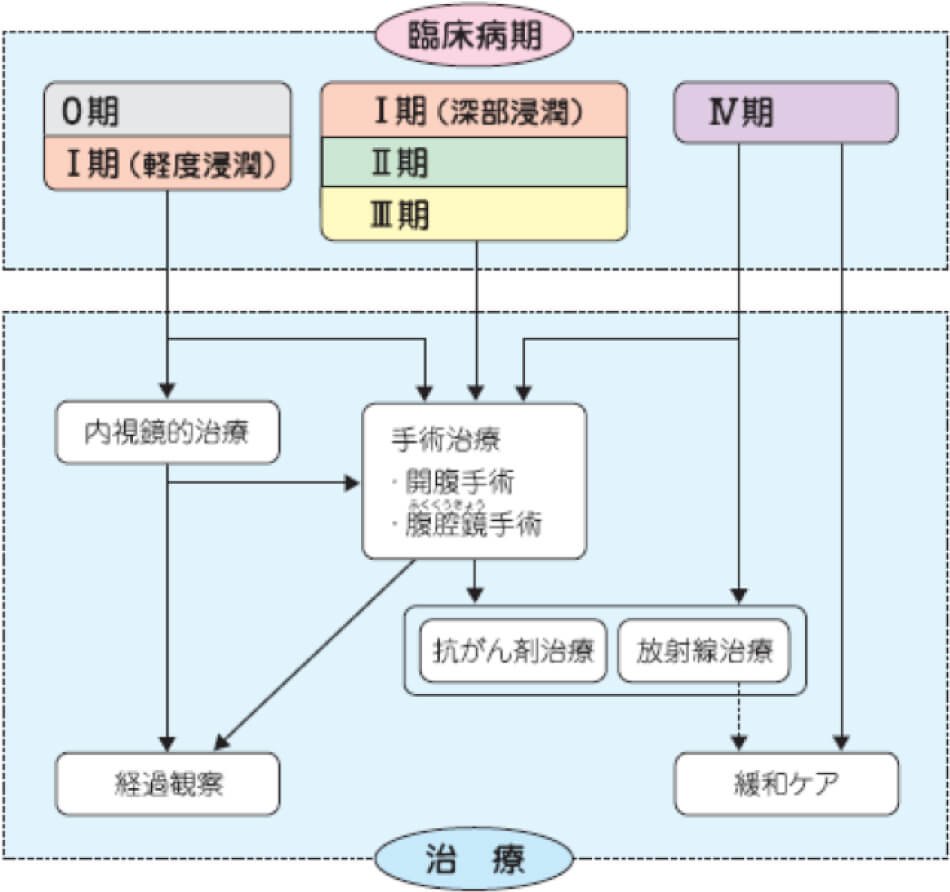

大腸がんの治療には内視鏡治療、手術治療、化学療法(抗がん剤による治療)、放射線治療などの方法があります。大腸がんと診断されたら、まず各種の検査によりがんの進行度(臨床病期)が決定され、進行度に応じて治療方法が選択されます。大腸癌研究会が出版している大腸癌治療ガイドラインの2014年・2019年度版から各病期における標準的な治療方針を以下に示します。

大腸癌研究会編. 「大腸癌治療ガイドラインの解説 2006年版」(金原出版)より一部改変

大腸がんを完全に治す(根治する)ための治療の原則は、がんを残すことなく完全に切除することです。中心となる治療は内視鏡治療と手術治療です。内視鏡治療に関しては、このサイトでは割愛します。

手術治療

ステージ0〜Ⅲの大腸がんの手術治療方針

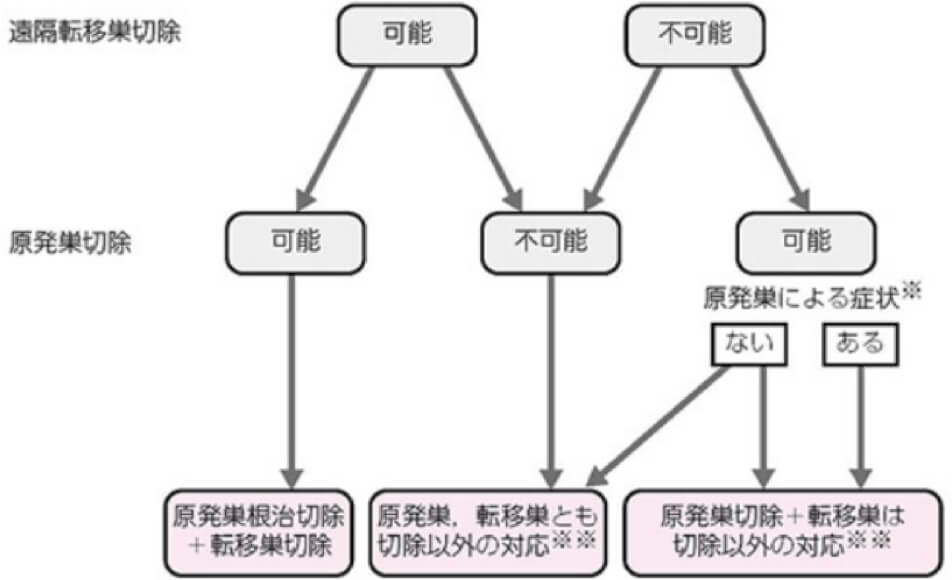

ステージⅣの大腸がんの手術治療方針

※原発巣による症状:大出血、高度貧血、穿通、穿孔、挟窄、等による症状

※※切除以外の対応:原発巣緩和手術、化学療法、放射線療法ならびに血行性転移に対する治療方針等を参照

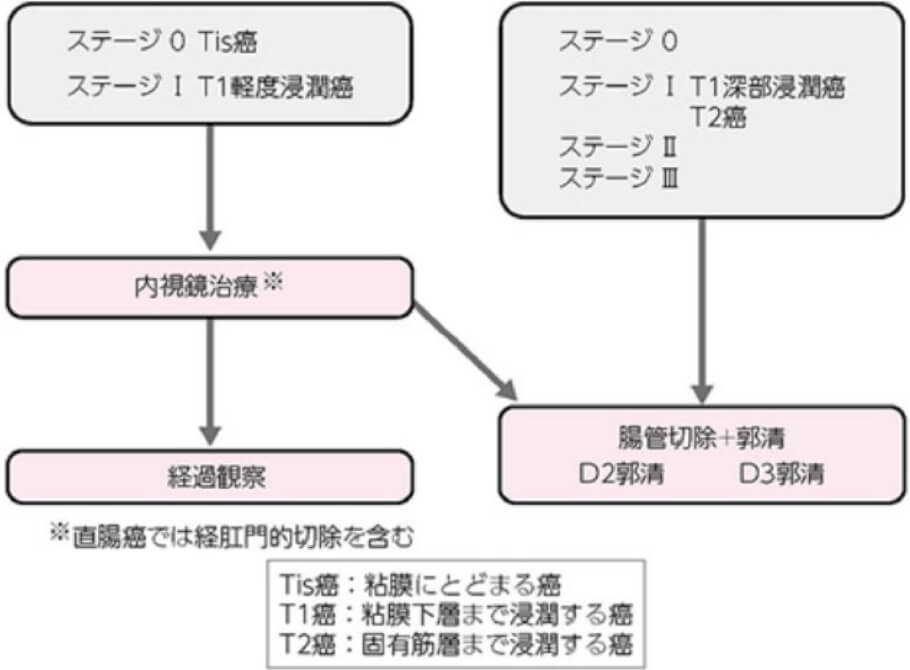

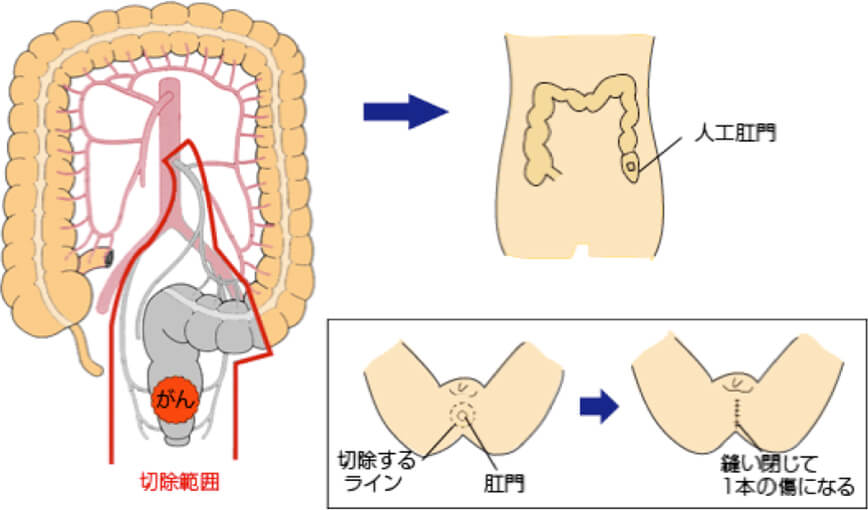

- がんが粘膜にとどまっている場合や、粘膜下層に浸潤していても、浸潤の程度がわずかで、転移の可能性が低いと判断される場合には、がんだけを完全に切除します。内視鏡的に切除する方法が代表的ですが、肛門に近い直腸がんに対しては、肛門からがんを直接観察しながら切除することもできます。切除した検体の病理検査により、リンパ節転移の危険性が高いと判断された場合には、その後に手術治療(リンパ節郭清を伴う腸切除)を行います。

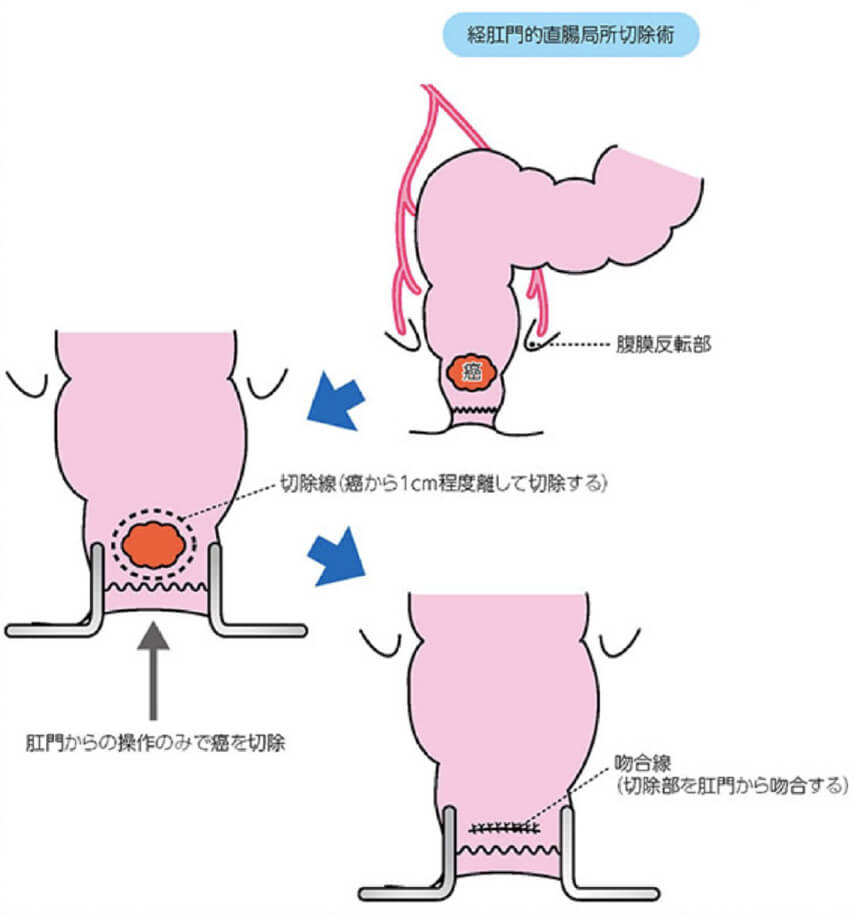

- がんが大腸の壁により深く浸潤した場合は手術治療が原則です。このようながんでは、がんの周囲に存在するリンパ節に転移を起こすことがあるため、腸管とともに、想定される進行度(臨床病期)に応じた範囲のリンパ節を郭清します。がんを残すことなく切除する手術を根治手術といいます。がんの浸潤程度や、リンパ節にがん細胞があるかどうかの病理検査が行われ、最終的な進行度が決定されます。最終的な進行度に応じて、補助化学療法(後述)の導入が検討されます。

- 手術時にすでに大腸以外の臓器に転移が存在する場合や、大腸がんが再発した場合には、手術だけでなく、化学療法、放射線治療、緩和医療などの選択肢があります。病変の広がりや、症状や年齢といった患者さんの背景も考慮して、最も適した治療法を選択します。

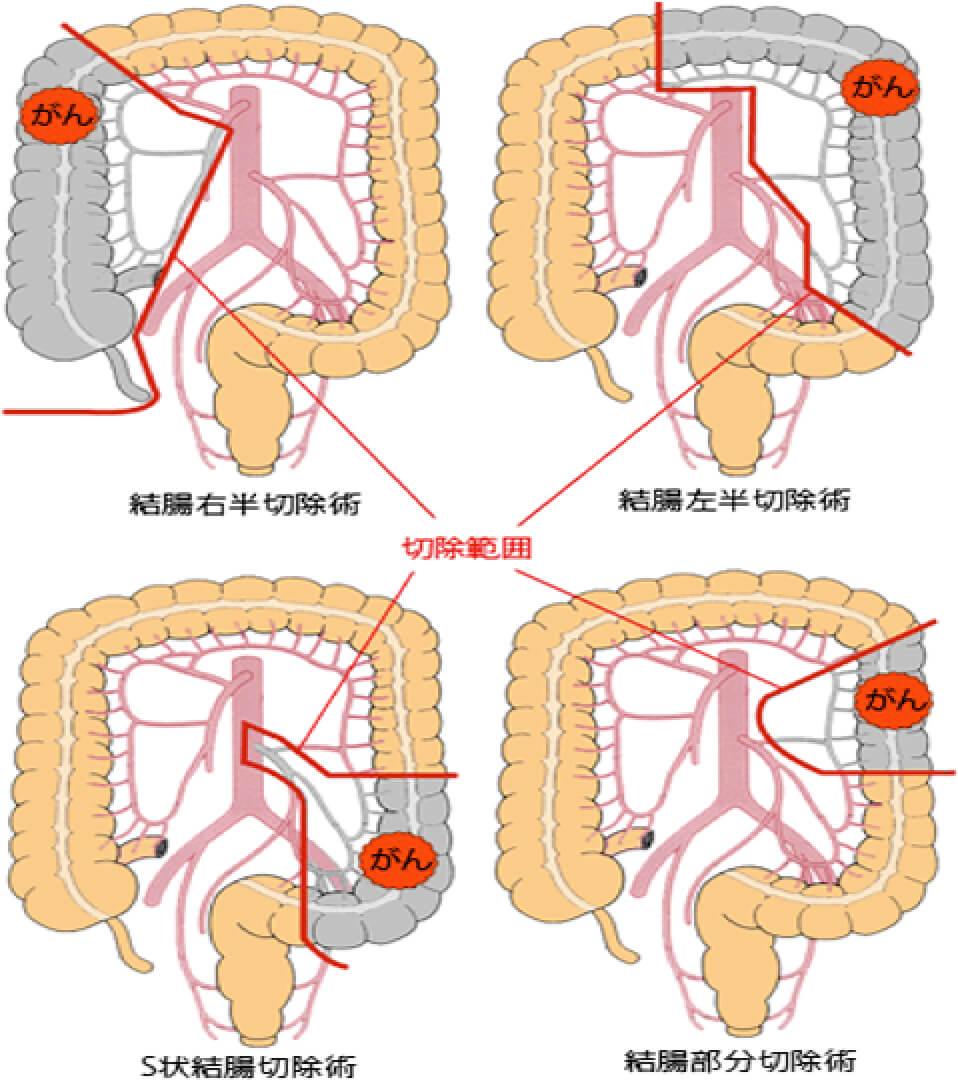

大腸がんの手術の基本は以下の3つです。

- がんのある部分から十分な“安全域”をとって大腸を切除する。

- 転移している可能性がある範囲のリンパ節を切除(リンパ節郭清)する。

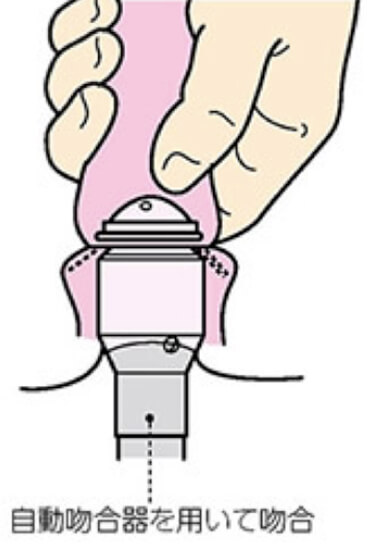

- 残った腸管同士をつなぐ(吻合)

結腸がんの場合、切除する結腸の量が多くても術後の機能障害はほとんど起こりません。しかし、直腸がんの場合、直腸の周囲には泌尿器・生殖器機能をつかさどる神経が集まっており、術後、排尿障害や性機能障害などが出現することがあります。さらにがんが肛門に近い場合は人工肛門を造設しなければならないこともあります。排尿機能や性機能、さらに肛門機能を温存するために、がんの進行に応じて自律神経温存手術や肛門括約筋温存手術も積極的に行っています。

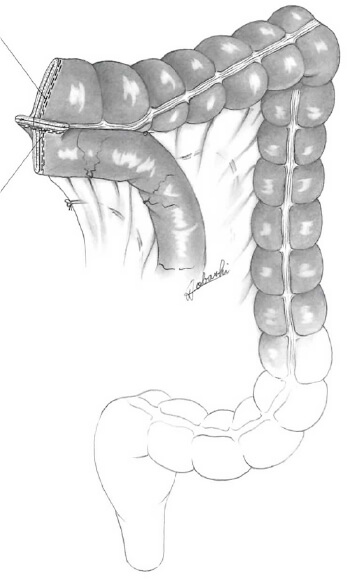

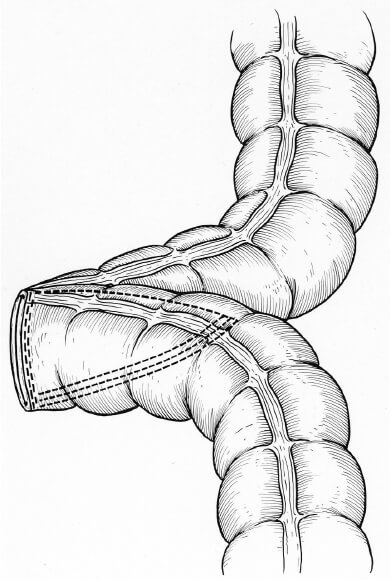

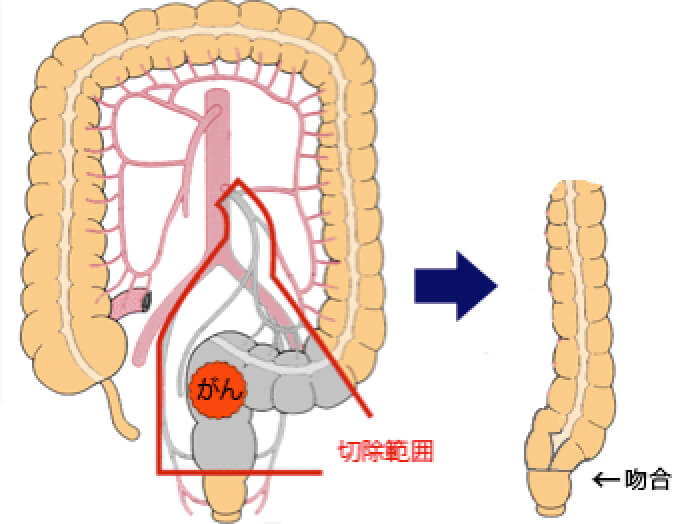

取り除くべきリンパ節は腸管に沿って存在するものと、血管に沿って存在するものがあるためリンパ節を郭清するには、血管を含めて扇形に腸管を切り取る必要があります。吻合に関しては、手縫い吻合(針と糸を用いて手で縫い合わせる方法)と自動縫合器による吻合(ホチキスに似た吻合器と呼ばれる器械で自動的に縫い合わせる方法)の2通りがあります。最近ではほとんど自動縫合器でつなぎ直しています。自動縫合器の普及により、従来の手縫い吻合に比べてはるかに縫合不全(縫い目の調子が悪く、腸内容が腹腔内にもれてしまうこと)率が減少しました。

結腸がんの手術

右結腸切除後の吻合

左結腸切除後の吻合

上部直腸がんの手術(前方切除術)

機械吻合について

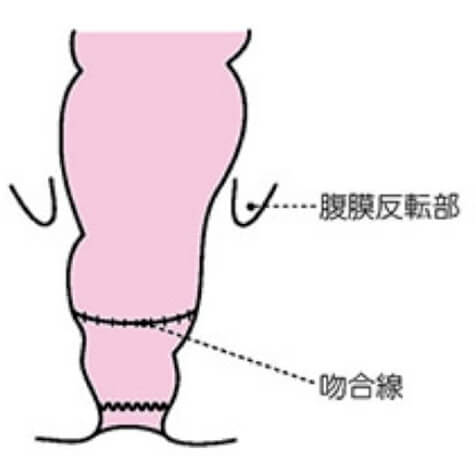

下部直腸がんの手術

(腹会陰式直腸切断術=マイルズ手術)

直腸局所切除術

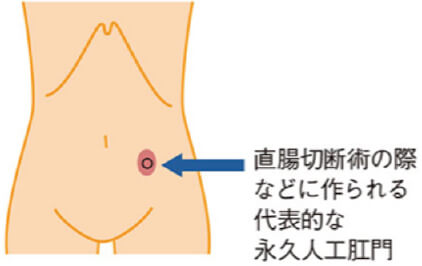

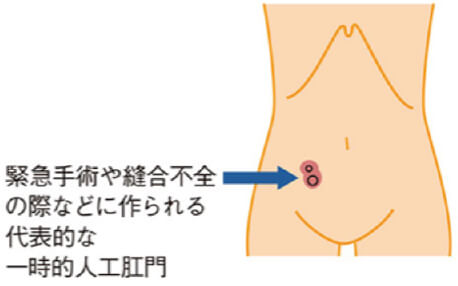

人工肛門とは

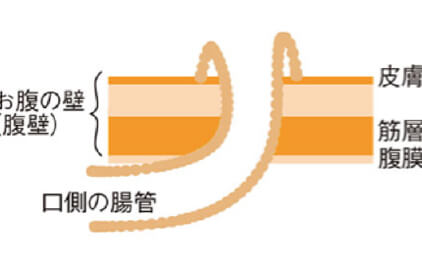

人工肛門(ストーマ)とは、腸管の一部をお腹の壁を通して外(皮膚)に出して、肛門に代わって便の出口としたものです。1~2センチメートルほど皮膚から腸管が突き出た形になります。

目的・期間による分類

永久的人工肛門

肛門そのものや肛門に近い部分でがんが肛門括約筋まで浸潤して肛門自体を温存できない場合や、肛門括約筋の機能不全で排便コントロールが困難である場合。

→腹会陰式直腸切断術(=マイルズ手術)、ハルトマン手術など

一時的人工肛門

病変部分や腸管の吻合部(=つなぎ目)に排泄物が通過するのを防ぐために、その口側(=手前)に造られます。術中所見で腸管吻合部分の縫合不全を併発するリスクが高い場合や、術前の全身状態が悪く一期的な腸管吻合が困難と予測される場合に造られます。

→下部直腸がんの手術(低位前方切除術):手術後、約2〜3ヶ月後に注腸検査(肛門から造影剤を流す検査)を行い、吻合部の漏れがないことを確認できれば、再び人工肛門をもとに戻す手術(人工肛門閉鎖術)を行います。その後は手術前と同様に肛門から排泄できるようになります。

造る部位による分類

小腸(回腸)ストーマ(=ileostomy)

回腸末端(小腸の終わり)〜約20cm付近口側(=手前)で造る。双孔式(ループ式)で造ることが多い。

結腸ストーマ(=colostomy)

横行結腸、S状結腸で造ることが多く、一般的に永久的の場合は単孔式、一時的の場合は双孔式で造ることが多いですが、病状に応じて様々です。

人工肛門は、本来の肛門のように括約筋によって“しめる”“ゆるめる”をコントロールすることができません。そのため、便やガスがいつ出るかわかりません。便の受け皿として専用の袋(パウチ)を人工肛門の先端に常に着けて、排便を管理する必要があります。術後に看護師からパウチの張替えなどを適切に説明・指導させていただきます。

ストーマに関してのご相談は、ストーマ外来という特殊外来にて、ストーマについて専門知識をもった看護師が適切にご指導、アドバイスさせていただきますのでご相談ください。

単孔式人工肛門

(S状結腸の場合)

双孔式人工肛門

(回腸の場合)

スマート袋

面板

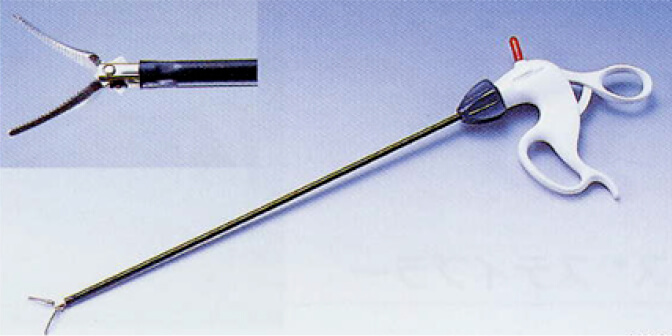

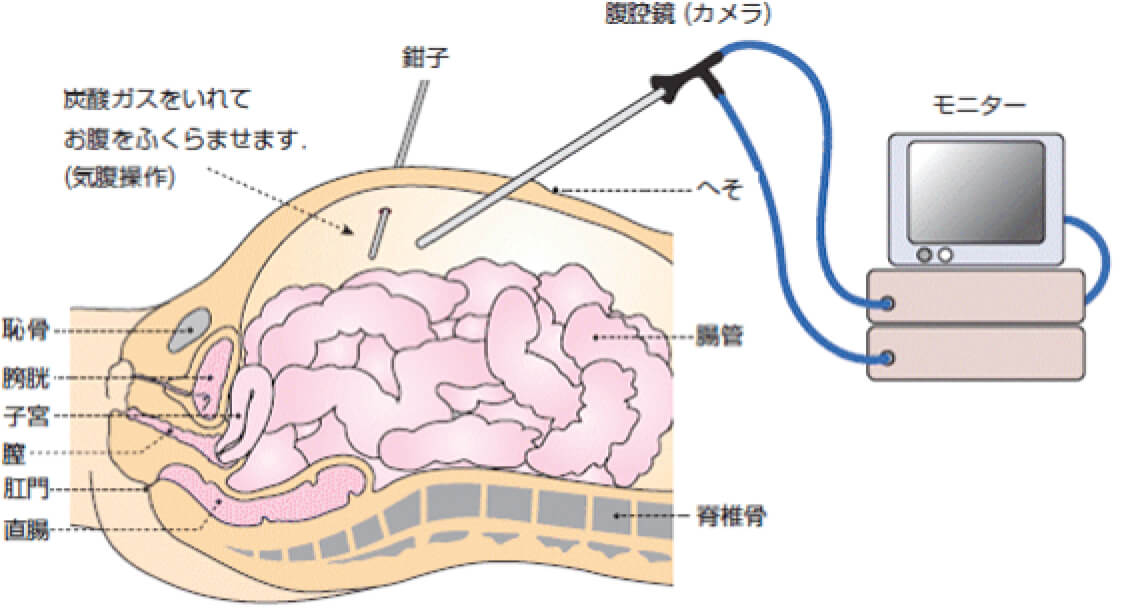

腹腔鏡手術

使用する鉗子

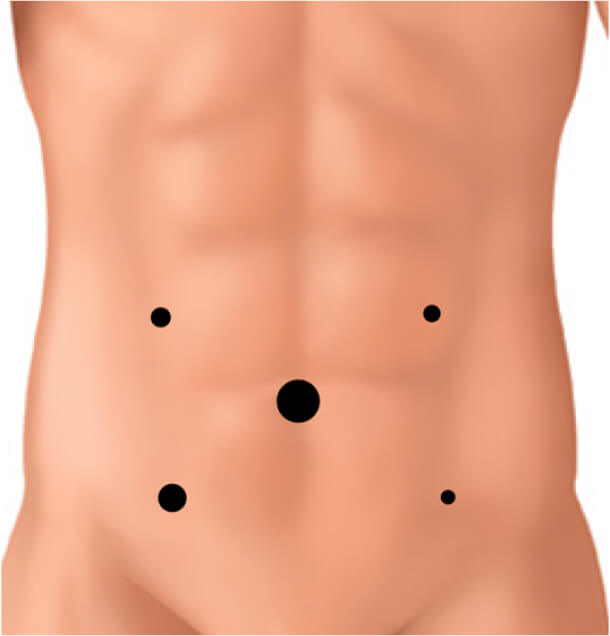

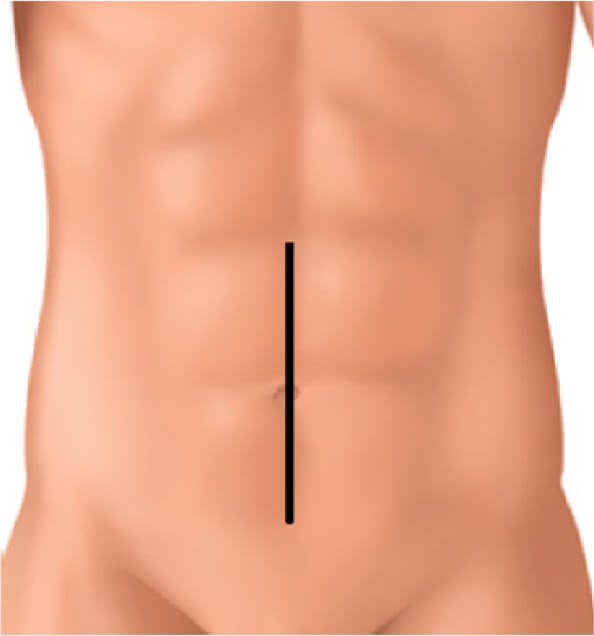

大腸がんに対する腹腔鏡手術は1990年代前半から国内でも行われるようになり、腹腔鏡手術を施行する施設は徐々に増えてきています。当教室においても大腸がんに対して積極的に腹腔鏡手術を導入しています。炭酸ガスで腹部を膨らませて、腹腔鏡を腹部の中に入れその画像を見ながら小さな孔から器具(下図:鉗子)を入れて手術を行います。最終的にがんを摘出するために1ヶ所、臍(へそ)の孔を4~6cmくらいに延ばします。手術時間は開腹手術より長めですが、小さな傷口で切除が可能で、術後の疼痛も少なく患者さんの回復も早いため、術後7〜10日前後で退院できるなど負担の少ない手術です。腹腔鏡手術は近年開発された手術手技であり、特殊な技術・トレーニングを必要とし、外科医のだれもが安全に施行できるわけではありません。現在、腹腔鏡手術の最大の問題は、どこの施設でも安全に腹腔鏡の手術が施行できるわけではないこと、すなわち大腸がんの腹腔鏡手術の専門医が限られていることです。当教室では日本内視鏡外科学会認定の内視鏡外科技術認定医が術者あるいは指導的立場として手術に加わり、大腸がんの腹腔鏡下手術を安全、確実に行う体制をとっています。

大腸癌治療ガイドラインより抜粋

腹腔鏡手術

開腹手術

アストラゼネカ医療用イラストバンクより抜粋 NATOM IMAGES ©Callimedia

腹腔鏡下で手術が困難な場合は開腹手術に移行することもあります。

手術部位により腹腔鏡手術の傷のできる場所が異なります。

手術治療の主な偶発症、合併症

手術中・手術後に予期せぬ偶発症・合併症が発生する可能性があります。

- 合併症はある一定の確率で発生します。

- 合併症を併発した場合、再手術を含めた追加処置を行うことがあります。

- 合併症を併発すると、入院期間が予定より長くなることがあります。

-

出血(約3%)

術後に吻合部や腹腔内で出血することがあります。貧血が強い場合は輸血することもあります。腹腔内で出血した場合、再手術にて止血術を行うこともあります。

-

縫合不全(約3%)

縫い合わせた腸管から腸液や便が漏れ出すことを縫合不全といいます。縫合不全を起こすと腹痛や発熱をきたします。食事をとめるだけで自然に治ることもありますが、腹膜炎を起こすと再手術の可能性もあります。その際は一時的に人工肛門を造設して急性期を乗り切るという手術を行うこともあります。がんの局在や進行度により頻度は異なります。

-

創部感染(約7%)

腹部の傷口が化膿することがあります。通常、創を開いて膿を出してしまえば自然に治ります。

-

腸管麻痺(約7%)

術後、腸が麻痺して動かない状態になることがあります。便が出ず、お腹が張って、吐き気を催します。実際に吐いてしまうこともあります。その際は鼻からチューブを入れて腸内容を外に出す処置を行うこともあります。

-

癒着(くっつき)による腸閉塞(約1%)

腸が腹壁や腸自体にくっついて腸閉塞を起こすことがあります。やはり鼻からチューブを入れて腸内容を外に出す処置を行いますが、それでも改善がない場合は再手術となることもあります。特に腹腔鏡手術ではその頻度が少なくなります。

-

他臓器損傷(頻度不明)

腹部手術歴のある方や、がんの進行度によっては他臓器(胃・十二指腸・小腸・肝臓・膵臓・脾臓・子宮・卵巣・尿管・膀胱など)を意図せず損傷してしまう可能性があります。その場合には手術方法の変更や各臓器の専門科に術中依頼をして修復、場合によっては切除を依頼することがあります。また、術後数日経ってからわかることもあるので、その場合も再手術を含めた追加処置を行う場合があります。

-

膿瘍(約2%)

腹腔内に膿(うみ)の塊が形成されることがあります。その際は腹痛や発熱が出現します。CT検査や超音波検査にて診断します。CTや超音波を用いて体表から管を刺して、膿を外に誘導する処置を行います。困難な場合は手術的に膿を外に誘導する処置を行うこともあります。

-

術後肺炎(約2%)

術後に離床がなかなか進まない、あるいは入院直前まで喫煙していた、などの患者さんに発症する傾向があります。肺炎を併発すると、人工呼吸器管理が必要となることもあります。喫煙歴のある方は、手術1ヶ月前には禁煙するようお願いします。また、呼吸機能訓練(COACH2®)や術後早期離床も肺炎予防となりますので、術後は積極的に訓練・歩行をお願いします。

-

手術ストレスに伴う潰瘍、夜間せん妄(頻度不明)

手術侵襲によるストレスから、術後に胃や十二指腸に潰瘍ができることがあります。また、夜間せん妄(昼夜が逆転したり、自分の意識とは異なる言動を起こしたりすること)があります。特に高齢者の方に出現することが多いですが、手術によるストレスが原因ですので、症状は一時的なもので自然によくなります。

-

創部し開・腹壁瘢痕ヘルニア(頻度不明)

創部は、手術の際に閉鎖して腹腔内臓器が外に飛び出さないようにしますが、お腹の圧が予想以上に強かったり、退院後にすぐに腹筋を強く使う作業をすると、閉鎖した糸が切れて、お腹が出っ張ることがあります。手術数日の場合には再手術の可能性があります。退院後4〜6週間は創部に負担のかかる運動・作業は控えるようにしてください。

-

深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症

全身麻酔での大腸手術の場合、四肢の血流がよどむため、血栓(血の塊)が、ふくらはぎや太ももの静脈にできることがあります。この血栓が心臓・肺に戻る静脈に飛んでしまうと肺血栓塞栓症といい、3割ほどの方が亡くなってしまいます。そのため血栓を予防することが重要であり、手術の際に足が浮腫まないようするストッキングを履いてもらったり、血栓予防の注射を術後に行ったりします。また、ずっと横に寝ていても血栓はできてしまうので、術後早期離床をお願いします。

-

その他予期しない有害事象・全身麻酔に伴う合併症

上記以外の合併症が起こる可能性もありますので、その際は逐一ご家族も含めて説明の上、適切な対応をとらせていただきます。全身麻酔に伴う合併症については、術前日に麻酔科医師が説明します。

手術治療の後遺症

合併症とは異なり、手術を受けたことで後遺症が残ることがあります。結腸がんの手術ではほとんど後遺症はありませんが、直腸がんの手術を受けた方では、以下に述べる後遺症が生じることがあります。

-

排便機能障害

直腸がんの手術では、便を貯めておく部分が小さくなり、1日の排便の回数が多くなります。また、肛門を締めたり、緩めたりを調整する神経が傷ついて、便意(便をしたい感覚)を感じにくくなることもあります。逆に直腸が過敏になり、便がたまってないのに便意を感じ、1日に何度もトイレにいったりすることもあります。

-

排尿機能障害

排尿機能障害は直腸がんの手術で骨盤の自律神経が傷つくことで生じるものです。症状としては、尿意(尿をしたい感覚)を感じにくくなる、尿意はあるのに自力で排尿できなくなる、尿が出きらない(膀胱に残ってしまう)、尿失禁(尿漏れ)などがあります。がんの進行具合によっては、がんを取りきるために、この神経も一緒に切除する必要があり、その場合はある程度排尿機能障害は避けられません。治療としては軽度の症状であれば薬でコントロールできますが、症状が強い場合は尿道に管を留置するなどの処置が必要になることもあります。泌尿器科の医師と連携をとり治療をすすめていきます。

-

性機能障害

直腸の周囲には、性機能をつかさどる神経も走っているため、特に男性において、直腸がんの手術後に性機能障害(勃起障害、射精障害)が生じることがあります。勃起障害については治療できる可能性がありますので、ためらうことなく相談してください。

入院前、入院中および退院後の生活について

手術の準備や手術前後処置、検査などはクリニカルパスという計画表にそってすすめていきます。ここでは手術前の準備から手術後の経過についてご説明します。

飲食について

- 入院前

- 入院するまでは食事に関して特に制限はありません。

- 入院後

- 手術の2日前までは基本的に普通食を食べていただきます。手術前日は昼食から食止めになります。手術前日の午後15時ごろに腸管洗浄液を飲んでいただきます。手術前日の就寝前にも下剤を内服していただきます。

- 手術後

- 手術後1〜2日目より飲水が始まります。排ガスを確認した後、3日目から食事が始まります。調子を見ながら、3分粥→5分粥→全粥と徐々に硬いご飯に食上げを行います。

手術のための準備について

術後塞栓(血栓)予防のための弾性ストッキングを履いていただきます。

手術後の離床について

術後早期の離床が早期の回復につながることがわかっています。手術当日は術後集中治療室で経過観察になります。集中治療室ではベッド上安静になりますが、麻酔から醒めて覚醒している時はできるだけ深い深呼吸をすることを心がけてください。鼻から吸って口から吐くように呼吸しましょう。1時間に最低でも5回は行いましょう。

手術翌日からは最低8時間ベッドから離れて過ごすようがんばりましょう。看護師の介助、付き添いのもと、手術翌日から病棟フロアー(1周110m)を歩行していただきます。また、同時に呼吸機能訓練(COACH2®)を積極的に行います。立位、歩行や呼吸機能訓練は、肺機能を高め術後肺炎予防になることがわかっています。また、同時に腸管運動を回復させ、経口摂取の早期再開にも効果的です。できれば下着、衣類の着替えなどもやってみましょう。

術後痛みのコントロールについて

痛みを取り去ることは歩行、深呼吸、飲食、十分な睡眠などにとても大事な要素です。除痛のための方法として手術前に硬膜外麻酔(手術前に背中から管を挿入する)を行います。ただしこれだけでは完全に痛みをとることは困難ですので、作用機序の異なるお薬(内服薬の鎮痛薬)を併用します。硬膜外麻酔は術後48時間で終了となりますが、経口摂取が出来ない場合でも点滴や皮下注射による痛み止めがあるので、痛みがある場合は我慢しないでいつでも痛み止めを要求してください。

カテーテル(チューブ類)、輸液(点滴)について

基本的に、手術後に体についているチューブ類は手術中、ならびに手術後の尿排出、尿量のチェックのための尿カテーテルと点滴のための輸液用カテーテル、硬膜外麻酔のためのカテーテルの3本だけです。腹部にドレーンという管を挿入することもあります。尿カテーテルは全身麻酔後に挿入されますが、このカテーテルは手術翌日に抜去します。点滴は食事の摂取量をみながら適時減らしていきます。硬膜外麻酔のカテーテルは術後48時間後に抜去します。

退院の目安について

食事摂取が可能で、排便も順調であれば、体調により退院が可能となります。手術後7~10日目に退院となることが一般的です。

退院後の生活について

退院後に術後合併症が発生することはまれですが、まったくゼロではありません。もし退院後に何か心配なことがありましたら、遠慮なくご連絡ください。

腹痛について

術後1週間は蠕動痛(腸の動きが亢進による痛み)が出現することがあります。この痛みは2~3分間続いた後消失するのが一般的で、異常ではありません。しかし、発熱を伴う激しい腹痛が何時間も持続する場合は縫合不全の可能性があります。縫合不全の発生率は一般に2~3%と少ないですが、発生すると、緊急手術、さらに重篤な状態になる可能性があります。2時間以上持続する激烈な腹痛がある場合、あるいは発熱、体の調子がすぐれないなどの症状がある場合は、すぐに病棟もしくは外科外来に連絡してください。

お腹の傷について

術後1~2週間は傷がやや赤い、あるいは違和感がある(つっぱる、硬い)ということがありますが特に心配はいりません。しかし、以下のようなことがみられましたらただちに連絡ください。

- 創部の痛みが増す、あるいは腫れてくる。

- 創部から滲出液や膿が流出してくる。

腸の機能について

手術後、腸の習慣に変化があるかもしれません(便秘傾向になったり、下痢気味になったり)。術後は特に飲食に関する制限はありません。術後2週間は1日3食、もしくはそれ以上の回数で、適切な量の飲食を心がけてください。また適度な散歩も心がけましょう。もし3~4日便が出ない場合は当科より処方された緩下剤を内服してください。もし1日に3回以上の軟便が出るようでしたら一度ご連絡ください。

運動について

手術後1日目から積極的に体を動かしてください。もとの体力にもどるのに約1ヶ月かかるといわれています。特に運動について制限はありませんが、術後4週間までは重いものを持つのは避けてください。加えて、ジョギングや水泳などの激しい運動は、術後4週間以降に徐々に再開してください。傷がおもわしくない場合は、無理な運動は控えてください。

仕事について

ほとんどの方が術後2~4週で仕事に復帰できます。もし重労働の仕事の場合、術後4週間までは無理をしないでください。

運転について

運転は自信をもって安全に運転できると確信がつくまでは控えたほうがよいでしょう。一般的に術後2~4週は運転しないようにしましょう。

趣味について

制限はありません。むしろ積極的に行ってください。術後回復に効果的です。

退院後の外来通院について

退院後、約2〜3週間後に術後初回の外来に来ていただきます。その際に、手術で切除したがんの病理結果(がん細胞の種類や壁進度、リンパ節転移の有無など)をご説明した上で最終的なステージを決定して、その後の治療方針を検討していきます。

抗がん剤治療(化学療法)

大腸がんの化学療法は、①進行がんの手術後に再発予防を目的とした補助化学療法、②根治目的の手術が不可能な進行がんまたは再発がんに対する生存期間の延長及びQOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活の質)の向上を目的とした化学療法の2種類があります。

-

術後補助化学療法

手術によりがんを切除できた場合でも、リンパ節転移があった場合に、再発率が高くなることが知られています。このような場合、手術を行った後に化学療法を行うことで、再発を予防する、あるいは再発までの期間を延長できることがわかっています。このような治療を、術後補助化学療法といいます。基本的には半年間、内服や点滴注射などの通院治療を要します。

一般的には、リンパ節転移があるステージIII期の患者さんが対象です。リンパ節転移のないステージI期、ステージII期では術後補助化学療法の有用性が明らかではないため、基本的には行いませんが、ステージⅡ期でもハイリスクの場合には行うことがあります。 -

切除不能・進行再発大腸がんの化学療法

根治的な手術が不可能な場合(ステージⅣ期の患者さん)は、化学療法の適応になります。大腸がんの場合、化学療法のみで完治することはまれですが、臓器機能が保たれている人では、化学療法を行わない場合と比較して、化学療法を行ったほうが、生存期間を延長させることがわかっています。

抗がん剤治療の副作用

抗がん剤は、主にがん細胞の遺伝子や細胞の分裂増殖を抑えることにより、作用を発揮します。しかし同時に正常な細胞も傷つけてしまうため、疲労感、食欲低下、吐き気、白血球減少などが多くの抗がん剤でみられます。使用される抗がん剤によって、特殊な副作用が出現することもあります。ほとんどの副作用は、抗がん剤の治療を延期するか中止することにより回復しますが、症状に応じてその症状を緩和するような対処を行います。

抗がん剤というと、「副作用が強く、治療を行ったほうが命を縮めてしまう」と考えてしまうかもしれませんが、最近は副作用の比較的少ない抗がん剤の開発と、副作用対策の進歩により、入院せずに外来通院で日常生活を送りながら化学療法を受けている患者さんも多くなりました。大腸がんの化学療法は外来で行えるものも多く、副作用をコントロールしながら、がんあるいは治療と上手に付き合っていくことが、一番の目標といえるでしょう。 当科では化学療法を専門に行う腫瘍内科医と連携をとっており、状況に応じた適切な化学療法を行っています。

放射線治療

放射線治療には、①手術が可能な場合での骨盤内からの再発の抑制、手術前の腫瘍サイズの縮小や肛門温存を図ることなどを目的とした手術に対する補助的な放射線治療と、②切除が困難な場合での骨盤内の腫瘍による痛みや出血などの症状の緩和や延命を目的とする緩和的な放射線治療があります。

-

補助放射線治療

切除が可能な直腸がんを対象とします。通常、高エネルギーX線を用いて、5~6週間かけて放射線を身体の外から照射します(外部照射)。化学療法の適応がある場合には、化学療法と併用して行われることが標準的です。手術中に腹部の中だけに放射線を照射する術中照射という方法を用いることもあります。我が国における専門施設では十分なリンパ節郭清により、骨盤内からの再発が少ないなど手術成績が欧米に比べ良好なことなどから、現在、我が国では補助放射線治療は欧米に比べ積極的に行われていません。

-

緩和的放射線治療

骨盤内の腫瘍による痛みや出血などの症状の緩和に放射線治療は効果的です。全身状態や症状の程度によって、2~4週間などの短期間で治療することもあります。また、骨転移による痛み、脳転移による神経症状などを改善する目的でも放射線治療は一般的に行われます。

放射線治療の副作用

放射線治療の副作用は、主には放射線が照射されている部位に起こります。そのため治療している部位により副作用は異なります。また副作用には治療期間中のものと、治療が終了してから数ヶ月~数年後に起こりうる副作用があります。

治療期間中に起こる副作用として、全身倦怠感、嘔気、嘔吐、食欲低下、腸炎、下痢、肛門痛、頻尿、排尿時痛、皮膚炎、会陰部皮膚炎(粘膜炎)、白血球減少などの症状が出る可能性があります。以上の副作用の程度には個人差があり、ほとんど副作用の出ない人も強めに副作用が出る人もいます。症状が強い場合は症状を和らげる治療をしますが、通常、治療後2~4週で改善します。治療後数ヶ月してから起こりうる副作用として、出血や炎症など腸管や膀胱などに影響が出ることがあります。